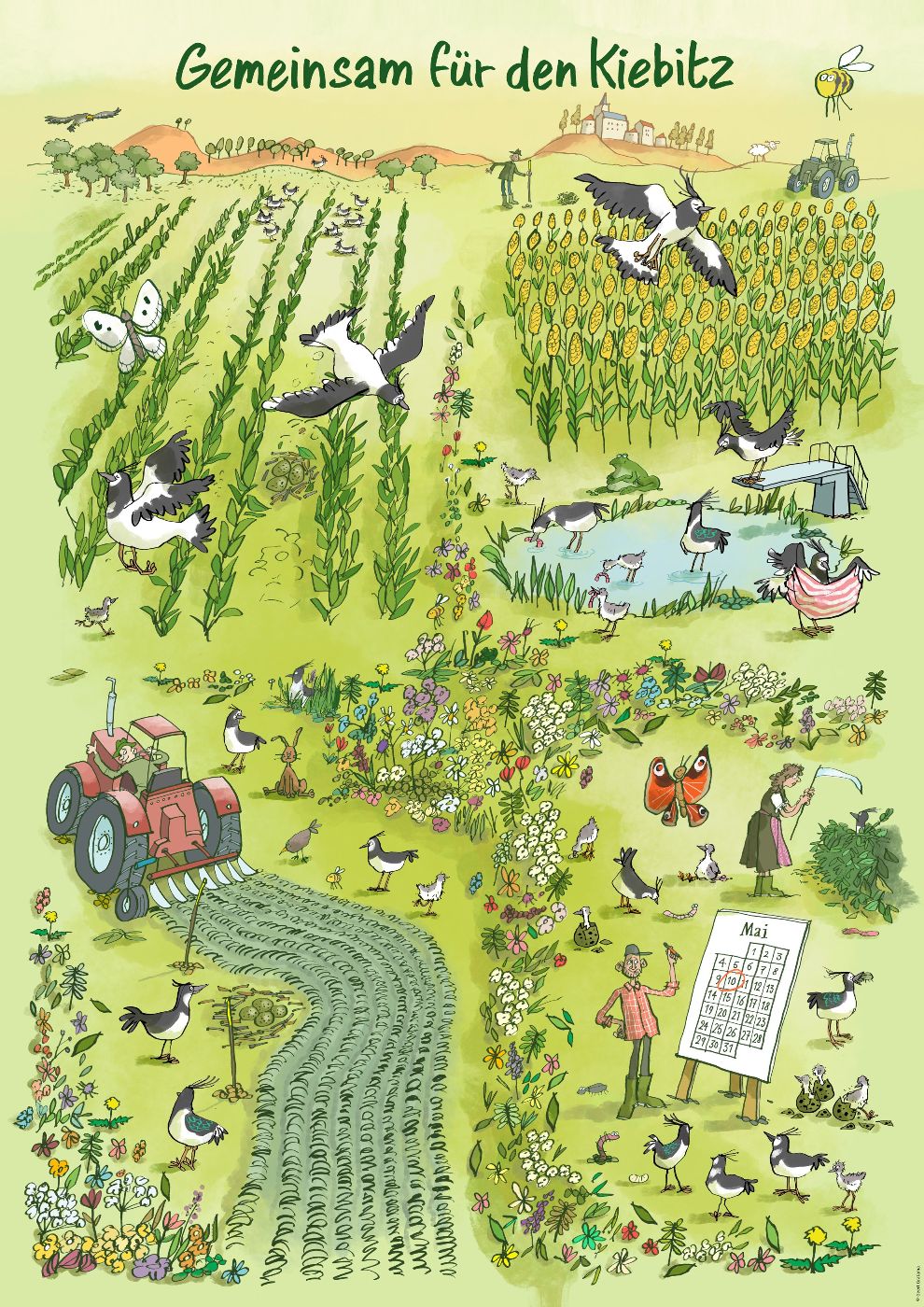

Gemeinsam für den Kiebitz

Erfolgreicher Kiebitzschutz durch Zusammenarbeit von Landwirtschaft und Naturschutz

Die österreichweite Initiative „Gemeinsam für den Kiebitz“, unter der Federführung von der Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich und dem Verein thema: natur, setzt sich gezielt für den Schutz des Kiebitzes ein. In enger Zusammenarbeit mit Landwirtinnen und Landwirten werden in den Projektregionen maßgeschneiderte Maßnahmen entwickelt, um das Überleben des Kiebitzes zu sichern. Erste Ergebnisse: Bei den geschützten Gelegen kommt es zu einem sehr guten Schlupferfolg.

Das Projekt „Gemeinsam für den Kiebitz“ wird im Rahmen des GSP 2023-27 vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) und der EU gefördert.

Kiebitz

Der Kiebitz beeindruckt durch seinen Ruf, Aussehen und Flugkünste. Seine Bestände sind in den letzten Jahrzehnten jedoch um mehr als 50 Prozent eingebrochen. Hauptursache ist der massive Verlust geeigneter Brut- und Nahrungsflächen durch die intensive Landwirtschaft.

Der Kiebitz bevorzugt offene Landschaften wie Wiesen, Weiden, Überschwemmungsflächen und Äcker als Lebensraum. Besonders während der Brutzeit von März bis Juni ist er jedoch zahlreichen Gefahren (wie Räuber) ausgesetzt. Viele Gelege werden in dieser Zeit unbeabsichtigt durch landwirtschaftliche Bewirtschaftung zerstört. Auf Äckern ist es die Bodenbearbeitung, das Einsäen und zum Teil auch die Düngung der Flächen, die die Nester zerstören, noch bevor die Küken schlüpfen können; im Grünland ist es vor allem die frühe Mahd.

Naturschutz und Landwirtschaft – ein starkes Team

Die von Bund, Ländern und der EU unterstützte Projektinitiative entstand auf Anregung von Bäuerinnen und Bauern aus Oberösterreich. Sie hatten bemerkt, dass Kiebitze in ihren Äckern brüteten. Obwohl sie bei den Frühjahrsarbeiten versuchten, die Nester zu finden, gelang ihnen das durch die perfekte Tarnung der Eier kaum. Aus diesen frustrierenden Erfahrungen wurde eine Vorgehensweise entwickelt, in deren Zentrum die Zusammenarbeit von Landwirtinnen und Landwirten mit Vogelkundlerinnen und Vogelkundlern steht. Es werden Wege gesucht, wie die Bewirtschaftung an die Bedürfnisse des Kiebitzes angepasst werden kann.

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass sogenannte „Kiebitzinseln“, das sind Brachflächen, in denen Kiebitze ungestört brüten können, besonders effektiv sind. Ebenfalls gute Erfolge werden damit erzielt, die Bodenbearbeitung so früh wie möglich bis etwa Mitte März durchzuführen und alle weiteren Bearbeitungsschritte erst wieder gegen Ende April. Das ermöglicht den Kiebitzen ihre Gelege ungefährdet von Maschinen auszubrüten. Wo beides nicht möglich ist, werden Nester markiert und können bei der Bewirtschaftung einfach umfahren werden. Zum Auffinden der Nester sollen erstmals technische Hilfsmittel wie Drohnen oder Infrarotkameras eingesetzt werden.

• Förderung biodiversitätsreicher Lebensräume in der Agrarlandschaft durch Entwicklung und Pflege ökologisch hochwertiger Flächen in intensiv genutzten Regionen

• Erhalt artenreicher Kulturlandschaften durch Entwicklung praxistauglicher Bewirtschaftungsmethoden gemeinsam mit Landwirtinnen und Landwirten für erfolgreiche Brutbedingungen für Kiebitze und andere Bodenbrüter.

• Verbesserung der Bestandstrends der gefährdeten Art durch Erhöhung des Bruterfolgs

• Stärkung des Verständnisses für Naturschutz in der Landwirtschaft durch Dialog und Wissensaustausch zwischen Naturschutz und Landwirtschaft zur Förderung tragfähiger Lösungen für Mensch und Natur durch partnerschaftliche Zusammenarbeit.

-

Leitfaden für optimierten Kiebitz-Schutz in Österreich

Im Rahmen eines Projekts des Biodiversitätsfonds wird aktuell an der Zusammenführung von Wissen und Schutz des gefährdeten Bodenbrüters gearbeitet. -

Kiebitzschutz - aber wie?

In der Folge #31 des Podcasts beschreibt Christina Nagl was einen erfolgreichen Schutz des Bodenbrüters ausmacht. -

Kiebitz Broschüre

Schritt für Schritt Anleitung für artgerechte landwirtschaftliche Tätigkeiten im Brutgebiet (pdf 7,3 MB)