Radionuklide in Pilze, Waldböden und Moosen

Ergebnisse des Pilz-Monitorings 2022 und 2023

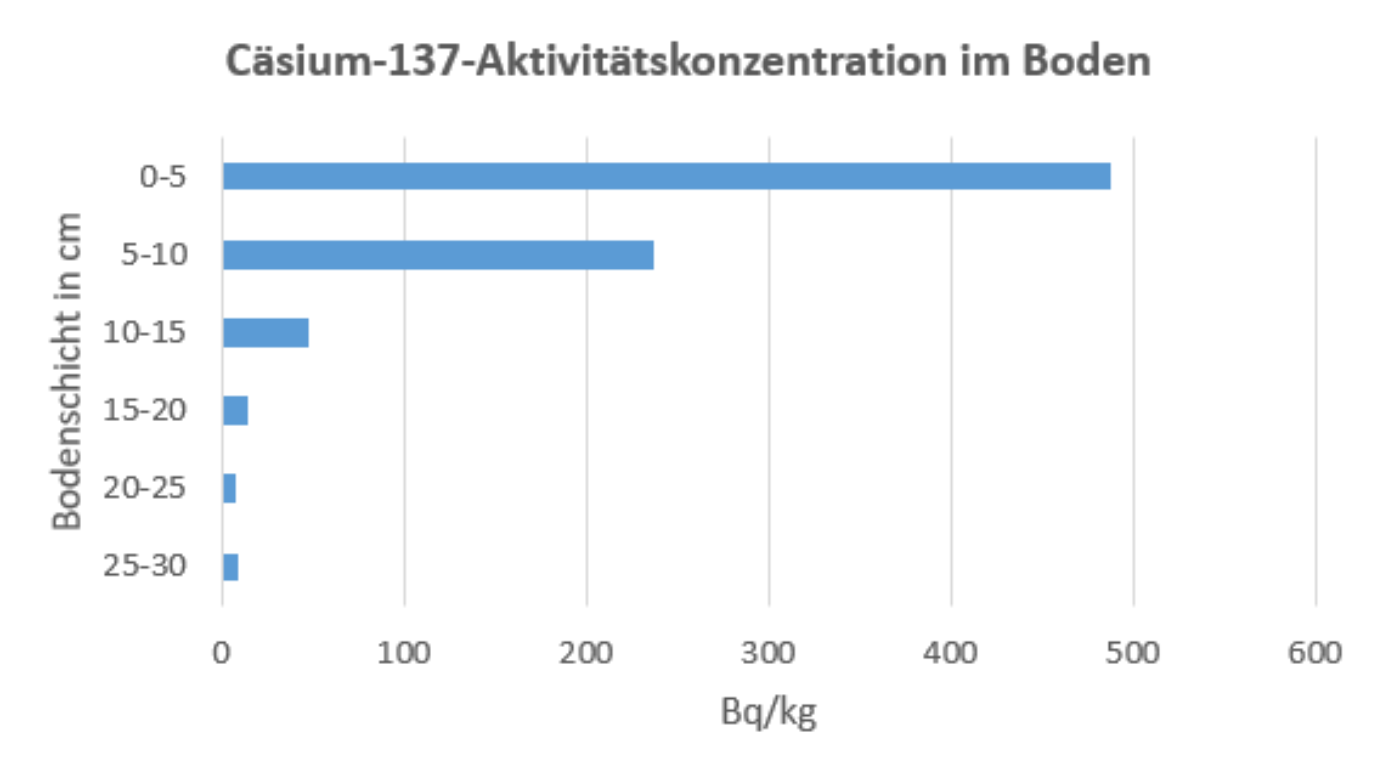

Durch den Fallout nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl 1986 wurden große Teile Österreichs stark kontaminiert. Besonders in Waldökosystemen ist das damals deponierte Radionuklid Cäsium-137 (Halbwertszeit 30,2 Jahre) auch heute noch gut nachweisbar. Dies ist vor allem auf die fehlende Durchmischung der Waldböden, den Verbleib des Cäsium-137 in den organischen Bodenschichten und die Fixierung des Cäsium-137 an Tonminerale zurückzuführen. Das Cäsium-137 ist somit oft heute noch in den obersten Bodenschichten vorhanden, sodass es über das Myzel von Pilzen gut aufgenommen werden kann. Daher werden auch heute noch bei manchen Pilzarten Cäsium-137-Kontaminationen über dem Grenzwert von 600 Bq/kg (Frischgewicht) gemessen.

Anm.: Grenzwerte stellen keine scharfe Trennung zwischen gesundheitsgefährdend und völlig unbedenklich dar. Grenzwerte werden eher niedrig angesetzt. Wir sind auch dann noch gut geschützt, wenn ein größerer Anteil unserer Nahrungsmittel einen Radioaktivitätsgehalt in Höhe der Grenzwerte aufweist. Der Grenzwert ist in der EU-Durchführungsverordnung 2020/1158 festgelegt. Die EU-Verordnung gilt grundsätzlich nur für Importprodukte aus dem EU-Ausland. In Österreich werden die in der Verordnung festgelegten Grenzwerte aber auch auf alle anderen Lebensmittel sinngemäß angewandt.

Aktivitätskonzentration

Verhältnis der Aktivität eines Radionuklids zum Volumen des Materials, in dem das Radionuklid verteilt ist.

Die Aktivitätskonzentration in Lebensmitteln wird in der Einheit Becquerel pro Kilogramm (Bq/kg) angegeben. Das Becquerel (Kurzzeichen: Bq) ist die Maßeinheit der Aktivität eines radioaktiven Stoffes und gibt an, wie viele Kernzerfälle pro Sekunde stattfinden.

Die häufigsten Speisepilze werden laufend im Auftrag des Gesundheitsressorts analysiert. Zusätzlich werden in regelmäßigen Abständen größere Messkampagnen durchgeführt. So wurde im Zeitraum 2022/23 im Zuge eines österreichweiten Pilzmonitorings die Cäsium-137-Aktivitätskonzentration in Eierschwammerln, Steinpilzen, Maronenröhrlingen und Parasolen bestimmt.

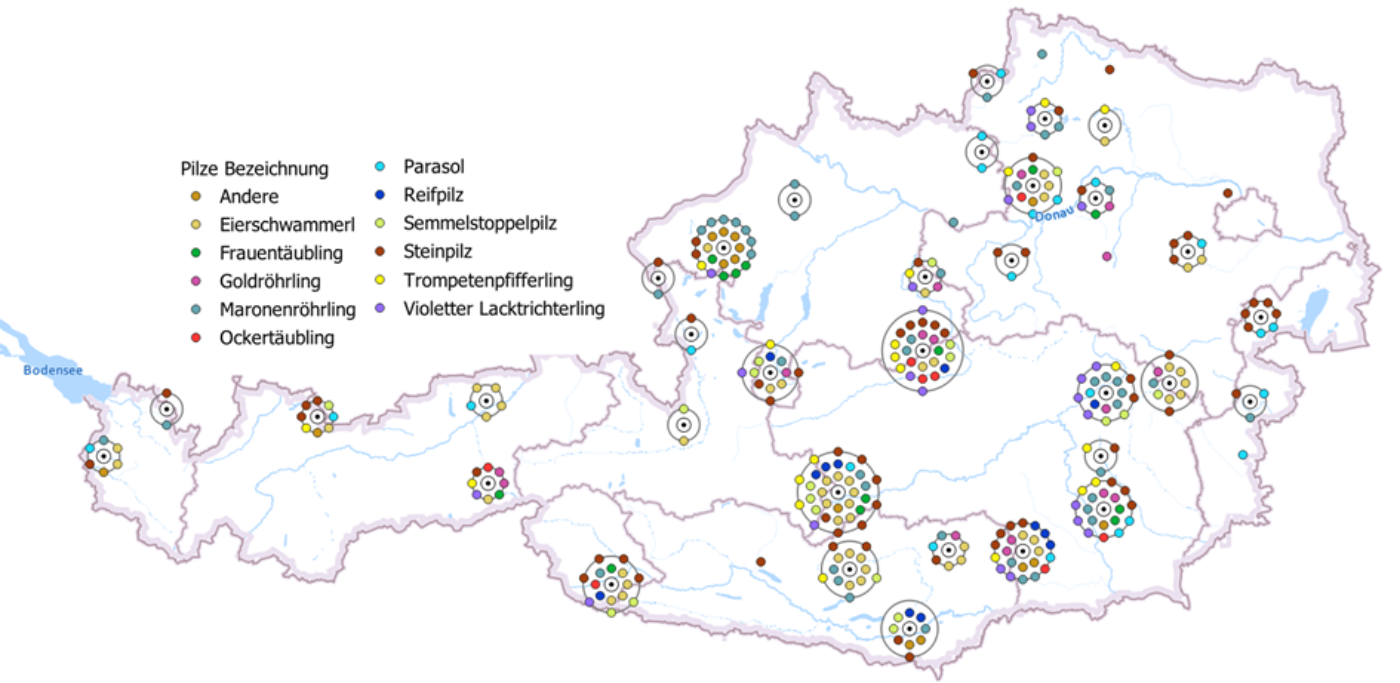

Ergänzend dazu wurde 2022/23 im Auftrag des damaligen Klimaschutzministeriums das Projekt „Verteilung der Radionuklide im Waldökosystem“ durchgeführt. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf Regionen, die durch den Reaktorunfall von Tschernobyl besonders stark kontaminiert wurden. Beprobt wurden folgende Wildpilze: Frauentäubling, Goldröhrling, Ockertäubling, Reifpilz, Semmelstoppelpilz, Trompetenpfifferling und Violetter Lacktrichterling. Ein Überblick aller Pilzsammelstellen ist in Abbildung 2 dargestellt. Die Bezeichnung „Andere“ fasst weitere Pilzarten zusammen, die nur in geringer Menge gesammelt werden konnten.

Um einen Überblick zur radioökologischen Situation im Wald zu erhalten, wurden neben den Pilzproben auch Moose, Flechten, Farne, Gras und Beeren analysiert.

In allen Proben wurde die Cäsium-137-Aktivitätskonzentration bestimmt. In ausgewählten Proben wurden auch Strontium-90 sowie Plutonium-Isotope gemessen. Diese Radionuklide stammen nur zu einem geringen Teil aus dem Fallout nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl und zum größten Teil von den Atomwaffentests der 1950er und 1960er Jahre.

Ergebnisse

Pilze

Insgesamt wurden 304 Pilzproben aus ganz Österreich gemessen. Von diesen Proben waren 22 Proben (1 Eierschwammerl, 1 Fichtensteinpilz, 7 Maronenröhrlinge, 8 Semmelstoppelpilze, 4 Reifpilze und 1 Frauentäubling) über dem Grenzwert von 600 Bq/kg. Mit Ausnahme einer Semmelstoppelpilzprobe kamen alle Proben aus Regionen, die durch den Reaktorunfall von Tschernobyl hoch kontaminiert wurden. Die Messergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Jene Pilzarten, die nur in sehr geringer Stückzahl gesammelt werden konnten, sind in der Tabelle nicht angeführt, da aufgrund der geringen Probenmenge keine Aussage zur Kontamination der jeweiligen Pilzart getroffen werden kann.

| Pilzart | Anzahl Proben | Minimum (Bq/kg)) | Maximum (Bq/kg) | Median (Bq/kg) |

|---|---|---|---|---|

| Eierschwammerl | 51 | < Nachweisgrenze | 699 | 45 |

| Fichtensteinpilz | 57 | 1 | 783 | 24 |

| Sommersteinpilz | 5 | 1 | 13 | * |

| Maronenröhrling | 45 | 4,4 | 1.218 | 118 |

| Parasol | 22 | < Nachweisgrenze | 3,7 | < Nachweisgrenze |

| Frauentäubling | 13 | 0,93 | 772 | 6,6 |

| Goldröhrling | 16 | 7,7 | 232 | 71 |

| Ockertäubling | 8 | 3,2 | 529 | * |

| Reifpilz | 12 | 67 | 1.208 | 481 |

| Semmelstoppelpilz | 19 | 44 | 1.995 | 267 |

| Trompetenpfifferling | 19 | 26 | 596 | 137 |

| Violetter Lacktrichterling | 22 | 2,6 | 306 | 23 |

*keine Angaben aufgrund geringer Anzahl von Pilzproben

Die niedrigsten Aktivitätskonzentrationen wurden in Parasolproben gemessen. Hier konnte beobachtet werden, dass die Parasolproben auch aus höher kontaminierten Gebieten sehr niedrige Cäsium-137-Aktivitätskonzentrationen von maximal 3,7 Bq/kg aufweisen.

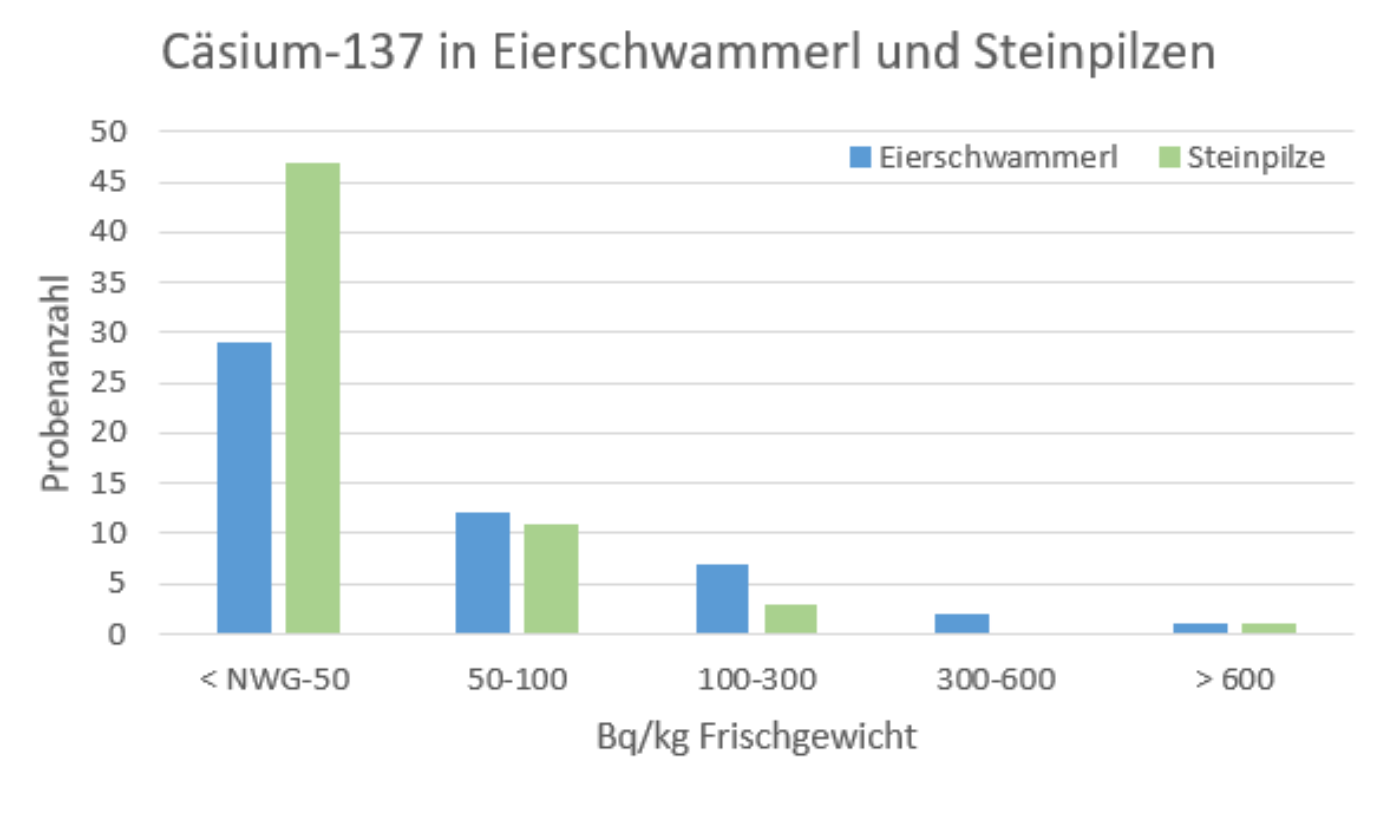

Eierschwammerl- und Steinpilzproben waren – jeweils mit einer Ausnahme – eher gering kontaminiert. Rund 80 Prozent der beprobten Eierschwammerl und etwa 93 Prozent der beprobten Steinpilze weisen sehr geringe Cäsium-137-Aktivitätskonzentrationen von weniger als 100 Bq/kg auf (Abbildung 3).

In sowohl hoch als auch in eher niedriger kontaminierten Regionen Österreichs wurden in Maronenröhrling-, Reifpilz- und Semmelstoppelpilzproben sehr hohe Aktivitätskonzentrationen (maximal 1.995 Bq/kg) festgestellt. Im Rahmen des Pilzmonitorings wurden Bodenproben und die radioaktive Konzentration in Pilzen am gleichen Standort untersucht. Es zeigte sich deutlich, dass der Semmelstoppelpilz am meisten Cäsium-137 aus dem Boden aufnimmt, gefolgt vom Reifpilz und Maronenröhrling. Deshalb können die Aktivitätskonzentrationen dieser Pilze auch in vergleichsweise gering kontaminierten Regionen über dem Grenzwert von 600 Bq/kg liegen.

Die Messwerte unterliegen natürlichen Schwankungen und können somit von Jahr zu Jahr variieren. Anhand früherer Messergebnisse und der hier gewonnenen Daten gelten daher in Hinblick auf die Radioaktivität folgende Empfehlungen:

Gesundheitliche Empfehlungen zum Verzehr von beliebten Wildpilzen

- Steinpilze und Parasole können praktisch aus allen Regionen Österreichs bedenkenlos genossen werden.

- Eierschwammerl aus höher belasteten Regionen sollten aus Vorsorgegründen nicht in allzu großen Mengen konsumiert werden.

- Auf den Verzehr von Maronenröhrlingen, Reifpilzen und Semmelstoppelpilzen sollte generell eher verzichtet werden.

Strontium-90 konnte in wenigen Pilzproben nachgewiesen werden. Aus gesundheitlicher Sicht sind die gemessenen Aktivitätskonzentrationen ohne Belang und nur von wissenschaftlichem Interesse. Plutonium-Isotope konnten in den Pilzproben nicht nachgewiesen werden.

Die Messergebnisse der Bodenprofile zeigen deutlich, dass das von dem Reaktorunfall von Tschernobyl stammende Cäsium-137 auch heute noch überwiegend in den obersten Bodenschichten (0-10 cm) der beprobten Waldböden zu finden ist (siehe Abbildung 4). Auch konnte die inhomogene Verteilung der Cäsium-137-Aktivitätskonzentration innerhalb eines Waldes gut beobachtet werden.

In einigen Bodenproben konnten auch Strontium-90 sowie Plutonium-Isotope nachgewiesen werden.

In allen Proben von Moosen, Flechten, Farnen, Gräser und Beeren konnte Cäsium-137 nachgewiesen werden. Die höchsten Konzentrationen wurden in Regionen gemessen, die durch den Reaktorunfall von Tschernobyl stark kontaminiert wurden. Die Aktivitätskonzentrationen in den Moosproben reichen von etwa 5 bis 664 Bq/kg, die in den Flechten zwischen 7 und 107 Bq/kg. Da die Moose und Flechten ihre Nährstoffe über die Luft aufnehmen, kann man davon ausgehen, dass die Cäsium-137-Aktivitätskonzentration in etwa jener zum Zeitpunkt des Durchzugs der radioaktiv kontaminierten Luftmassen des Reaktorunfalls von Tschernobyl entspricht. Auch das größtenteils aus dem Fallout der Kernwaffentests der 1950er- und 1960er-Jahre stammende Strontium-90 konnte in geringen Mengen in machen Bewuchsproben nachgewiesen werden.